Guide medical complet : le curetage uterus, de la preparation au retablissement

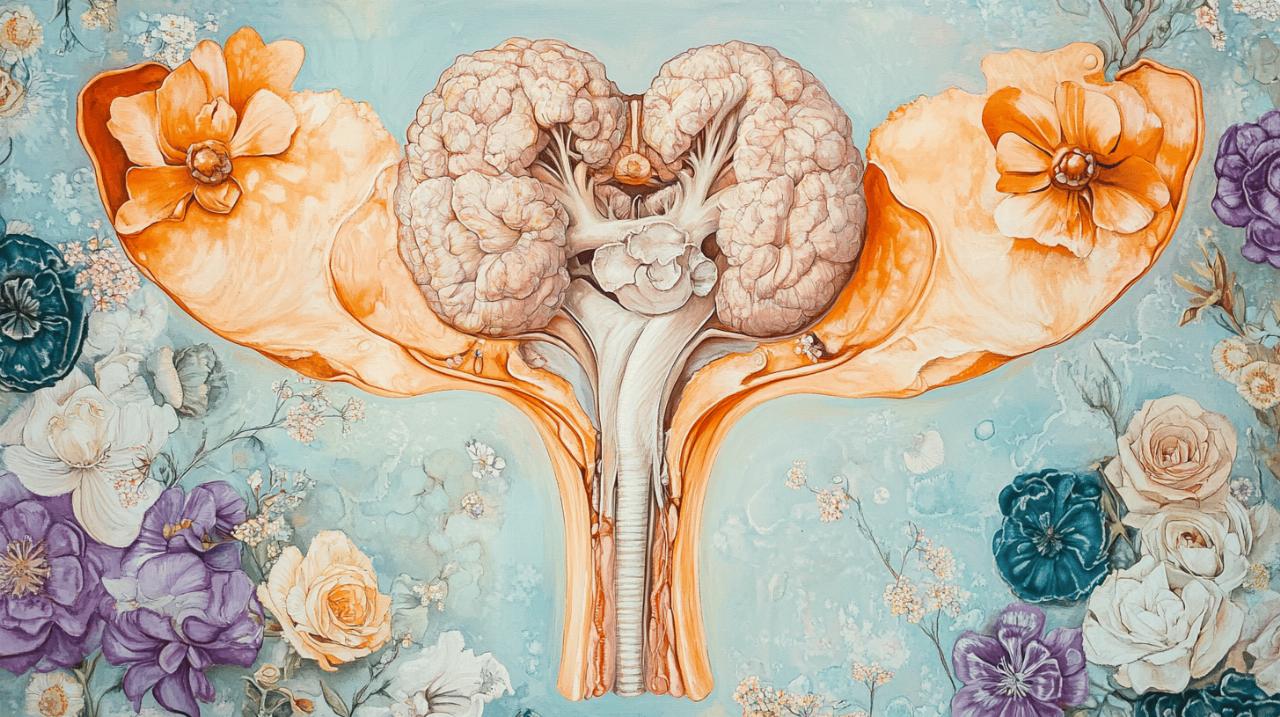

Le nettoyage de la cavité utérine représente une intervention médicale fondamentale en gynécologie. Cette procédure chirurgicale permet d'intervenir sur la paroi interne de l'utérus selon différentes situations médicales. Les techniques modernes assurent une prise en charge adaptée aux besoins spécifiques de chaque patiente.

Les indications médicales de l'intervention

L'aspiration utérine fait partie des interventions gynécologiques courantes. Cette procédure médicale répond à des besoins diagnostiques et thérapeutiques précis. La décision d'intervenir repose sur une évaluation approfondie par un spécialiste.

Les causes gynécologiques nécessitant l'opération

Les saignements anormaux constituent une indication fréquente pour cette intervention. Les médecins prescrivent également cette procédure lors de la présence de polypes, de fibromes, ou pour réaliser des prélèvements de l'endomètre à des fins d'analyses. L'intervention aide au diagnostic précoce de certaines pathologies utérines.

Les situations obstétricales concernées

En obstétrique, cette intervention s'avère nécessaire dans plusieurs cas spécifiques. Elle intervient notamment lors d'une rétention placentaire après un accouchement, ou dans le cas d'une fausse couche incomplète. La procédure permet alors d'assurer la vacuité utérine complète, essentielle pour prévenir les complications.

La phase préparatoire à l'intervention

La préparation à une intervention de nettoyage utérin nécessite une organisation rigoureuse. Cette phase initiale constitue une étape fondamentale pour garantir la sécurité et l'efficacité de l'acte médical. Les patientes doivent suivre un protocole précis établi par l'équipe médicale.

Les examens préopératoires nécessaires

Un bilan sanguin complet permet d'évaluer l'état général de la patiente. Une consultation d'anesthésie s'avère obligatoire au minimum 48 heures avant l'intervention. L'anesthésiste examine le dossier médical, réalise un électrocardiogramme si nécessaire et détermine le type d'anesthésie adapté. Une hystéroscopie diagnostique peut être réalisée pour visualiser la cavité utérine et affiner le diagnostic.

Les consignes à respecter avant l'opération

La patiente doit rester à jeun à partir de minuit la veille de l'intervention. Elle doit se munir de ses documents administratifs, notamment sa carte d'identité et ses documents d'assurance. Une personne accompagnante est indispensable pour le retour à domicile après l'intervention. Il est recommandé d'apporter des protections hygiéniques. L'équipe médicale peut prescrire une antibioprophylaxie préventive, particulièrement en présence d'une infection pelvienne ou d'une cervicite. La préparation inclut également l'arrêt temporaire de certains médicaments selon les recommandations du médecin anesthésiste.

Le déroulement de la procédure chirurgicale

L'intervention de nettoyage de la cavité utérine représente une procédure médicale précise réalisée dans un établissement de santé spécialisé. Cette opération nécessite une préparation minutieuse et un environnement stérile pour garantir la sécurité de la patiente.

Les différentes techniques utilisées

La procédure classique utilise une curette, un instrument spécialement conçu pour prélever la couche interne de l'utérus. L'aspiration constitue une alternative moderne, moins invasive et traumatisante pour les tissus. Cette méthode emploie une canule de 6 à 10 millimètres pour retirer délicatement les fragments. L'hystéroscopie accompagne fréquemment ces techniques pour visualiser l'intérieur de l'utérus et améliorer la précision du geste chirurgical.

L'anesthésie et la durée de l'intervention

L'opération se déroule sous anesthésie locale ou générale, selon l'évaluation médicale et les préférences de la patiente. Une consultation préopératoire avec l'anesthésiste est programmée au minimum 48 heures avant l'intervention. La durée totale de l'acte chirurgical avoisine les 20 minutes. La patiente reste ensuite en observation dans la salle de réveil. Le retour à domicile s'effectue généralement le jour même, sauf indication contraire du médecin.

La période post-opératoire et le suivi

La surveillance médicale après une intervention sur la cavité utérine nécessite une attention particulière. La procédure requiert un suivi rigoureux pour garantir une récupération optimale. Les premières heures sont essentielles pour détecter d'éventuelles complications.

La surveillance médicale après une intervention sur la cavité utérine nécessite une attention particulière. La procédure requiert un suivi rigoureux pour garantir une récupération optimale. Les premières heures sont essentielles pour détecter d'éventuelles complications.

Les soins et la surveillance immédiate

Le réveil s'effectue dans une salle dédiée où l'équipe médicale surveille les signes vitaux. La patiente doit signaler toute température dépassant 38,5°C, des saignements abondants ou des douleurs résistantes aux antalgiques. Une alimentation légère peut être reprise progressivement. Les professionnels de santé vérifient l'état général avant d'autoriser la sortie. Un accompagnement est nécessaire pour le retour à domicile en raison des effets résiduels de l'anesthésie.

Les recommandations pour la convalescence

La période de rétablissement nécessite certaines précautions. Les saignements légers persistent généralement entre 6 et 10 jours. L'abstention de bains, piscine et relations intimes s'avère indispensable durant cette phase. Le repos est préconisé dans les premiers jours. La prise de médicaments doit se limiter aux prescriptions médicales. Une consultation de contrôle permet de s'assurer de la bonne cicatrisation. La reprise des activités normales s'effectue progressivement selon les indications du praticien.

Les aspects médicaux et les effets sur la fertilité

L'intervention chirurgicale du curetage utérin représente une procédure médicale délicate, impliquant le prélèvement de la couche interne de l'utérus. Cette opération, réalisée sous contrôle médical strict, nécessite une attention particulière aux implications pour la santé reproductive des patientes. La durée moyenne de l'intervention est de 20 minutes, généralement effectuée en ambulatoire sous anesthésie.

L'impact de l'intervention sur la santé reproductive

L'intervention affecte temporairement la muqueuse utérine, avec une période de rétablissement marquée par des saignements légers durant 6 à 10 jours. La procédure peut être réalisée dans différents contextes médicaux, notamment pour des diagnostics ou le traitement de saignements anormaux. Les médecins surveillent attentivement les signes post-opératoires, notamment la température corporelle, l'intensité des saignements et la présence éventuelle de douleurs persistantes.

Les méthodes de préservation de la fertilité

La préservation de la fertilité constitue un aspect fondamental lors d'un curetage utérin. Les professionnels de santé adoptent des techniques minutieuses pour minimiser les risques d'adhérences intra-utérines. L'utilisation d'une hystéroscopie permet une visualisation directe de la cavité utérine, assurant une intervention précise. Un suivi médical régulier après l'intervention garantit une cicatrisation optimale et maintient le potentiel reproductif. Les patientes reçoivent des recommandations spécifiques, notamment l'abstention de bains et de rapports sexuels pendant la période de récupération.

Les complications potentielles et leur prévention

L'intervention chirurgicale du curetage utérin nécessite une attention particulière aux risques associés et aux mesures préventives. Cette procédure médicale, réalisée sous anesthésie, exige un suivi rigoureux pour garantir la sécurité des patientes.

Les risques liés à l'intervention chirurgicale

Les complications, bien que rares, peuvent survenir pendant ou après l'opération. La perforation utérine représente un risque majeur lors de la procédure, pouvant nécessiter une intervention chirurgicale supplémentaire. Les hémorragies constituent une autre complication possible, notamment en cas d'atonie utérine. Les infections post-opératoires, telles que les endométrites ou les salpingites, peuvent apparaître malgré les précautions prises. Les dilacérations vaginales ou cervicales font partie des risques potentiels, nécessitant parfois des sutures.

Les mesures préventives et la surveillance médicale

La prévention des complications passe par une préparation minutieuse. Une antibioprophylaxie est systématiquement mise en place, particulièrement lors des interventions du second trimestre. La surveillance post-opératoire inclut le contrôle de la température, l'observation des saignements et l'évaluation de la douleur. Les patientes doivent être attentives aux signes d'alerte : fièvre supérieure à 38,5°C, saignements abondants, douleurs persistantes. Un repos d'environ deux jours est recommandé, avec une reprise progressive des activités. L'évitement des bains, des rapports sexuels et des activités aquatiques pendant la période de rétablissement permet une cicatrisation optimale.